사진 몇 장 올려요. ‘어! 저건 누가 봐도 나란 걸 알 수 있어.’라는 사진은 건너뛰려고 했으나, 이래도 저래도 알 사람은 다 알겠다는 생각에 그냥 올려요. 지웠으면 하는 사진은 옆구리를 찔러주세요. 바로 내리도록 할게요.

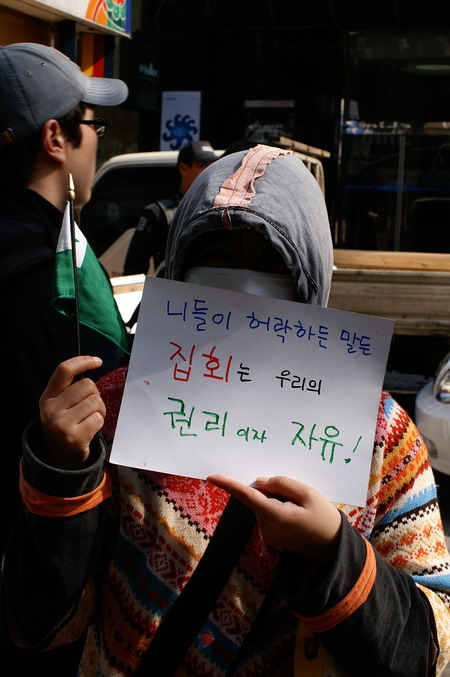

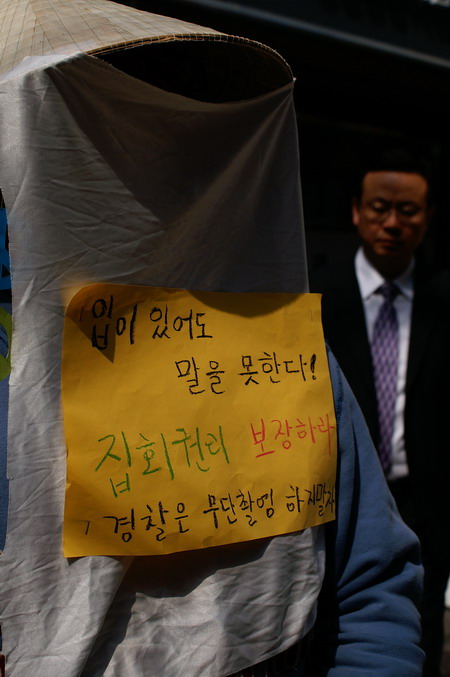

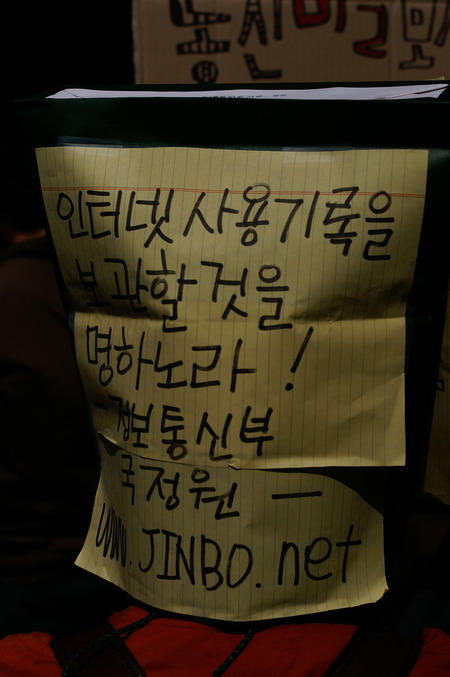

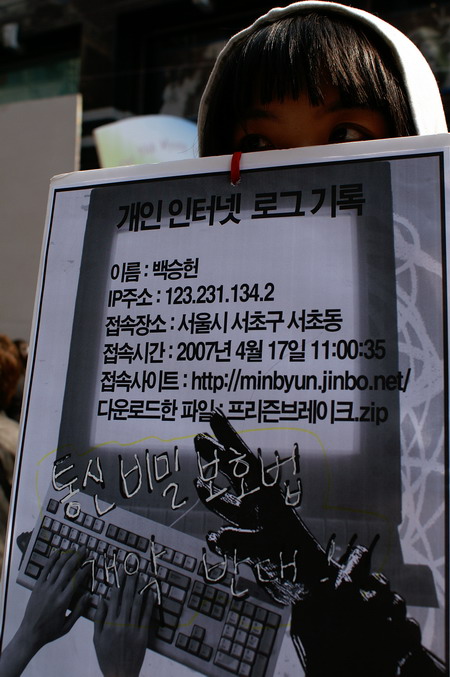

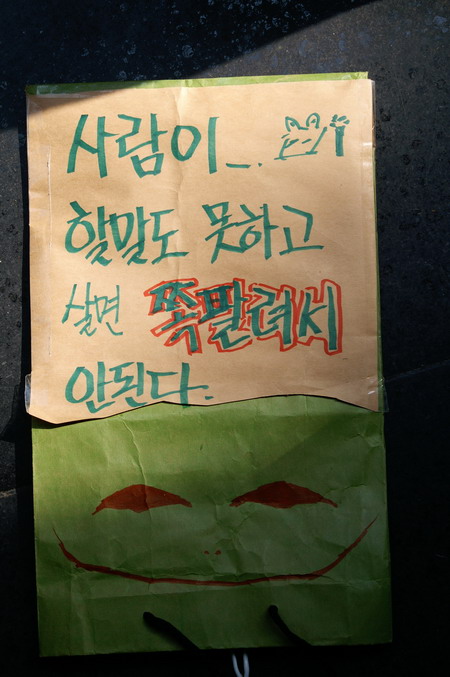

모처럼 즐거운 집회였어요. 딱 정해진 순서로 어디어디 무슨 짱이 나와서 마이크를 쥔 게 아니라, 누구나 글로 몸으로 혹은 목소리로 생각을 전할 수 있는 즐거운 난장이었어요.

그나저나 경찰에서 오늘 집회가 선전전 수준이라서 법대로 하지 않겠다는 얘기를 얼핏 들었는데, 아주 랄들 하십니다. 봄볕에 그 놈들 맴이 타 들어가게 쪼이고 싶네요.

[작성자:] 부깽

MWTV 2주년 이모저모

모처럼 mwtv2주년 파티에서 작은대안무역을 함께 했어요. 내내 정신없이 핫케이크를 만들고 작은대안무역 부스는 몰라라 사진을 찍고는 했네요. 여전히 Stop! Crackdown / 강제추방반대 핫케이크는 인기 절정이었습니다. 채식하는 분들을 위해 달걀과 우유를 넣지 않은 핫케이크도 만들었는데, 아 정작 먹어줬으면 하는 사람이 일찍 가버렸어요. 약골 말대로 다음엔 우유 대신 두유를 넣어서 아무나 마음껏 먹을 수 있게 만들어 봐야겠어요.

아프리카 음악은 최고였어요, 북소리가 심장을 텅텅 치고, 춤은 그 소리를 신나는 모양새로 공명하는데, 시선을 어디에 두어야 할지를 모르겠더군요. 멋대로 몸이 움직여져서 혼났네요. 으아하 다시 보고 싶어요.

황새울 지킴이 평화행진으로 못 보신 분들을 위해서 사진 몇 장 첨부해요. (가로 사진은 클릭하면 좀 더 크게 볼 수 있어요.)

이 건 한 주를 또 시작해야 하는 당신을 위한 서비스!

이주노동자의 방송 2주년 파티

이주노동자의 방송(MWTV)이 첫 방송을 한 지 벌써 2년이 됐네요. 마붑이 재밌는 2주년을 파티를 준비한다고 무쟈게 힘주며 말했으니 신나는 난장이 벌어지겠죠.

4월 14일 토요일 6시부터 연세대 푸른샘에서 열립니다. 이에 맞춰서 작은대안무역도 드디어 시작합니다. 주로 지난 작품들이지만, 대신 엄청나게 싸게 판매한다는 소문이 자자합니다.

그리고 추억의 강제추방반대 핫케이크를 마음껏 먹을 수 있습니다. 🙂 많은 분을 뵐 수 있으면 좋겠어요.~~

아래 그림을 꾸욱 누르면 자세한 약도를 볼 수 있습니다.

요즈막

그러니깐 연구실에 딱딱한 나무 의자가 있고, 그곳에 방석을 얹고 정자세로 앉아 멀뚱멀뚱 벽을 쳐다보는데, 후배가 지나는 말로 1사분기라는 말을 했다. 고개를 돌릴 수 없어서 종아리에 힘을 주고 책상에 손을 집고 허리를 꼿꼿이 세우고 몸을 돌려 녀석을 봤다. 갑자기 왜 저러나 싶은 그의 생게망게한 표정을 몰라라 내가 조알거린 말은 “자전거 타고 싶어.”였다. ‘오늘은 꼭 자전거를 타야지’하며 내심 그루박는데, 후배가 “제대로 앉지도 못 하잖아요.”라고 아니꼽살스럽게 한마디 뱉고는 휙, 정말 휙 하고 눈앞에서 사라졌다. 아. 아. 아. 시선을 따라가지 못하는 몸땡이는 형벌이다. 내가 다니는 병원엔 버럭범수 같은 의사도 봉다리 같은 의사도 김민준 같은 의사도 오윤아 같은 의사도 그도 아니면 장준혁 같은 의사도 없다. 몽상이 비집고 들어갈 틈이 없다는 이유만으로도 그곳은 우울하다.

1사분기, 1월 2월 3월의 반, 올 들어서 내가 한 일의 9할은 방바닥에 누워 천장만 바라본 게 다다. 방바닥이 나를 키운다. ‘뚫어지게 보다’의 진부함으로는 결코 따라올 수가 없다. 몇 번은 뚫어졌어야 할 천장은 멀쩡하고 겨우 몇 해 지난 보일러만 터졌다.

그렇게 곱살한 마음을 달래며 자전거에 바람을 넣었고, 나는 준비가 됐다.고 생각했다. 그리고 어제, 드.디.어. 자전거를 탔다. 마음은 설렁설렁 재활이야 하며 올랐는데, 몸은 베인 기억으로 마구마구 움직인다. 찬바람과 거친 입김 속에서 겨울이 가고 있다는 것을 알았다. 동글게 몸을 말고 기어 비는 2-7 페달에 조금 더 힘을 싣는다. 속도계를 봤다 30km를 조금 넘긴다. 다시 2-8, 3-7 심장은 헉헉대는 숨소리만 뱉어낸다. 기어 비 3-8 얼마만의 자전거냐 하며 신났는데, 페달링이 체 70rpm을 넘지 못한다. 천천히 좋아지겠지. 그러다가 평시처럼 언제의 평시인지는 아뜩하지만 눈앞의 50cm정도의 턱을 휙 하고 날았다. 부우웅 최고야! 착지하는 순간 1사분기가 다시 시작되는 것만 같았다.

내일 반전집회와 모레 이주 집회에 가고 싶다. 천장은 느무나 심심해.

도메인 변경

도메인 변경합니다.

기존의 antimine.pe.kr에서 antimine.kr로 바뀝니다.

rss주소도 바뀌게 됩니다. 구독 하는 주소에서 pe를 빼면 됩니다.

antimine.kr/index.xml 이런 식이 됩니다.

곧, 새로운 주소를 링크하도록 하겠습니다.

여하튼 이런 저런 이유로 또다시 엄한 글들이 피드 될 수도 있고, 링크가 끊길 수 있습니다.

별 개의치는 않지만, 뭔가 제대로 안 되는 부분이 있으면 코멘트 부탁합니다.

곱슬머리

그러니깐, 아직 매직스트레이트 같은 게 없던 날들이다. 동생이 파마를 했다. 갑자기 웬 파마냐면, 빠마링크와 퍼머링크를 읽다가 애먼 기억이 알은체하기에 가로새는 게다. 곱슬머리에게 찰랑찰랑 생머리는 매력적이고 유혹적일 때가 있다. 오늘처럼 부슬부슬 비라도 내리는 날이면 머리카락이 푸석푸석 꼬이면서, 마음까지 꼬이기 일쑤니 말이다. 동생은 대학 입학식 전후로 해서 파마를 했을 게다. 좋아라하며 과 동기들을 만나러 간 날, 주위의 시선은 윤기 흐르는 머리를 부러워하는 게 분명했단다. 누군가 “파마 한 거야?”라고 묻는 말에 “응 잘 됐지”라며 조금 으쓱했는데, 그 옆의 친구가 한 마디 거들었단다. “와 이 웨이브 되게 잘 됐다!”…………….. “스트레이트 한 건데…….”

담배 사서 어정어정 들어오는데, 우리 집 담벼락 적시는 비가 오네, 비가 와,

굼지럭 누웠는 방에서도 길 향해 열려있는 창틈으로,

이유 없이 3월이다

비가 와서 하필 들고 나간 게 장석남의 지금은 간신히 아무도 그립지 않을 무렵, 책살마다 누렇게 손때가 졌네. 그립자고, 그립지 말자고 읽었을까, 거기 어느께에 마음도 묻혔는지 들춰봐도 비가 그치지 않네.

동생

기억들이 멀찍해지면서 두고 간 것은 맞추려 해도 좀처럼 맞지 않은 아긋한 조각들 만이다. 꼬맹이였을 적이다. 난 일곱, 동생은 겨우 네 살, 이었을까, 서로 수박을 조금 더 집어 먹으려고 했는지, 삶은 달걀을 꾸역거렸는지, 왜 배가 아팠는지 이제는 아무도 모른다. 그냥 그랬다 치는 수밖에 없다. 마당 구석에는 뒷간이 있었고, 오줌이라도 쌀라 치면 삐그덕 거리는 소리에 등골이 쭈뼛하며 햇빛 밝은 날에도 볕 따뜻한 날에도 좀처럼 환하지 않은 곳이었다. 스물 거리며 올라가는 고자리들이 등 어디쯤을 헤집고 있는 것 같고, 신발 밑창의 구멍을 통해서 발가락을 간질이는 것 같았다. 그래, 그날, 삶은 달걀이었을까 수박이었을까 그것을 먹고 배를 움키고 뒷간에 갔다. 누구 먼저 할 새도 없이, 동시에 들어가서 삐그덕 거리는 널빤지에 올라 등을 맞대고 바지를 내리고 쪼그려 앉았다. 평시보다 판자 우는 소리가 컸고 가끔씩 텅 텅 하고 울렸다. 신문지를 서로 구기면서 우리는 뭔 얘기를 했었나. 갑자기 뒷간 문이 열리고 옆집 살던 형과 그의 누이가 깔깔거리며 웃었다. “예예 야네들 좀 봐라. 어쩜 둘이 등짝을 맞대고 똥간에 앉았냐.” 형아야 누이야, 그 똥간에서 엉덩판 부비 던 동생이 이젠 어른이 됐다. 저기 있는 기억들 매만졌다고 그게 뭐 메어질 일이라고 몸 따라 맘이 아프다.

잡

낭자한 마음들 흘러 닿아라

청량리행 기차

맞은편 그, 손

시를 만지는 손

가느다란 엄지 검지 사이에

책장을 끼고 오래 눈을 떨어내네

저리 쓰다듬으면 책도 졸겠지

시도 졸겠지

눈이 감기네.